En la zona llamada “Pabellón Obrero”, que estaría frente al molino, en la carretera de Ronda a la salida de San Pedro Alcántara, residían 3 familias en 1924, que aumentaron a 12 en 1935 y a 24 familias en el año 1940.

Poco más tarde, el nombre de “Pabellón Obrero” se cambia por el de “Los Catalanes”, con sólo 4 familias en 1945, entre ellas las de Miguel Parra y Antonio Calderón, además de algún trabajador calificado como serrador.

Pocas noticias más tenemos de ese cambio de nombre. Para intentar buscar alguna explicación he aquí una relación de los más jóvenes de ese año 1940, y que ahora podrían tener en torno a 90 años:

María y Gonzalo Santaella Santaella

Isabel y José Martín García

Antonio Peña Rivero

Catalina, Antonio, José y Juan Vázquez Biedma

Juan y Encarnación García Durán

Francisco y Francisca Ramos Segura

Ana Rivero Macías

Francisco y Antonio Reina Rivero

Antonio, Manuel y María González Jiménez

Ana, Isabel, Francisca y Antonia Macías Rivero

Ana y Francisca Sánchez Caravante

Andrés y Antonio Parra Rodríguez

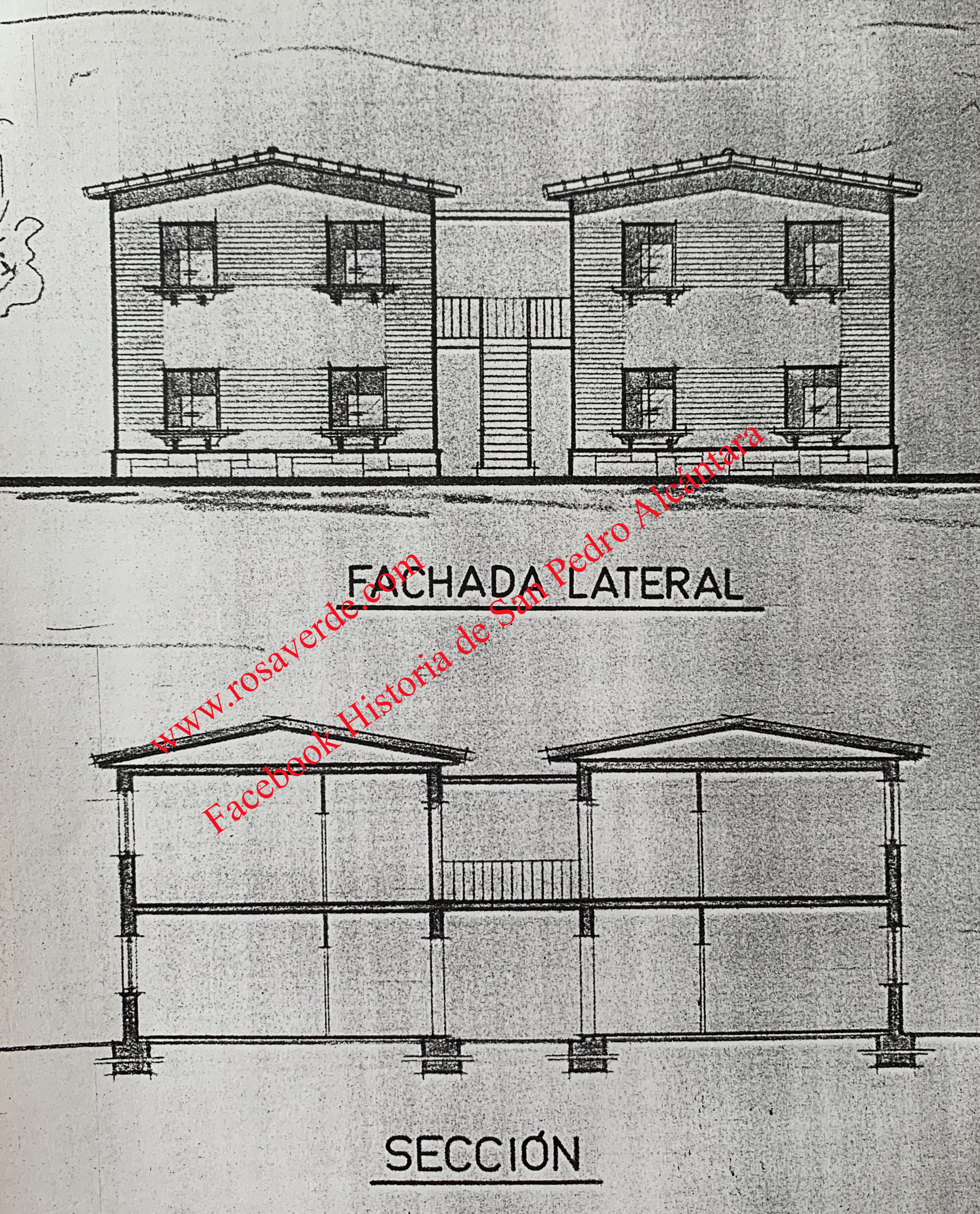

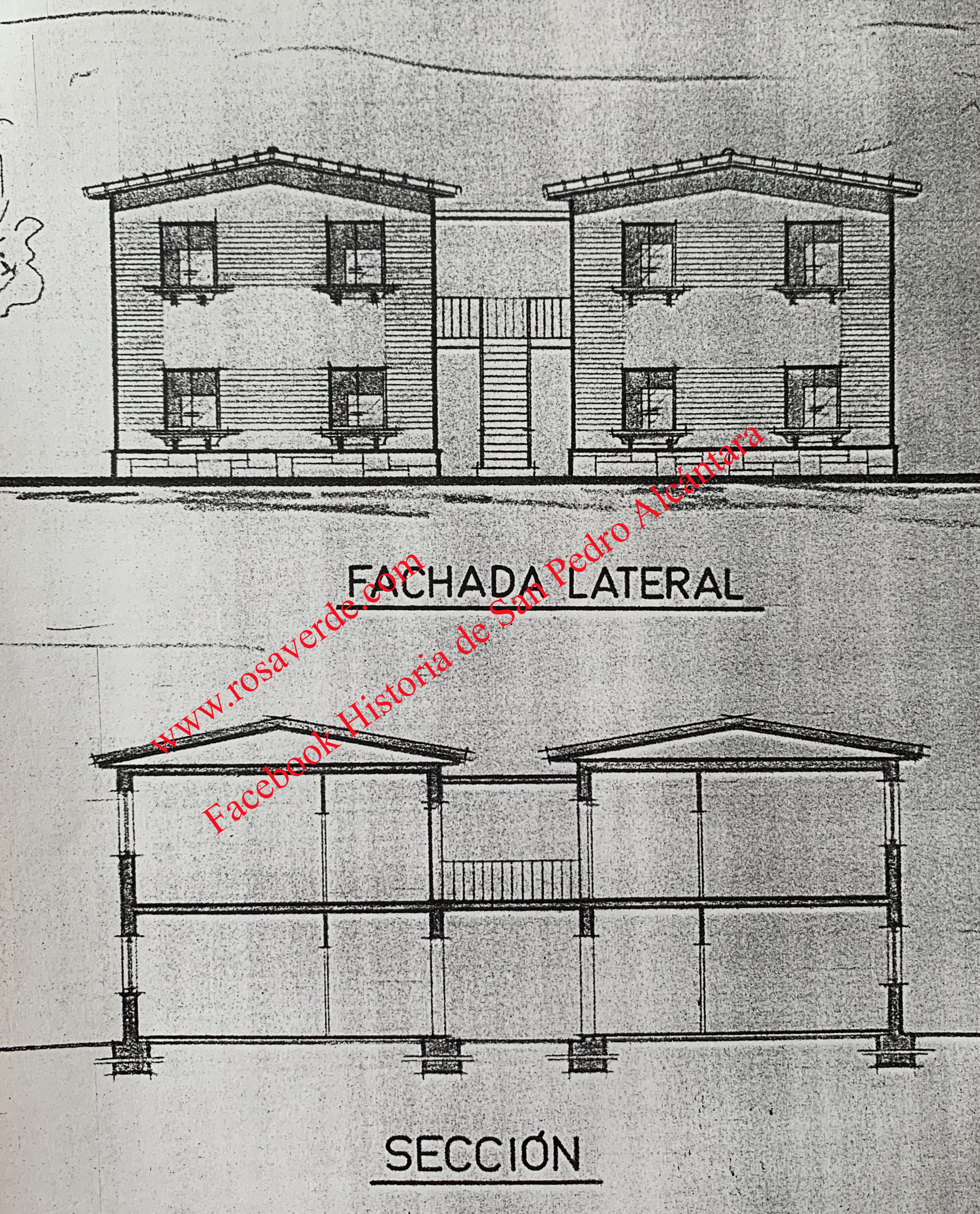

De 1959 disponemos de varios planos de 8 viviendas promovidas por Norberto Goizueta en Los Catalanes, en febrero de 1959, calle Almendro; en el barrio sólo había una parte edificada paralela a la carretera de Ronda, el resto eran parcelas.

El año coincide con el de la apertura del hotel Guadalmina, propiedad de la familia Goizueta, así que las viviendas corresponderían a los empleados del establecimiento, según hilo abierto en el grupo “San Pedro Alcántara. Fotos y vídeos de siempre”, por Cristóbal Gálvez Ortega (16/2/2021), donde numerosas personas intervinieron para contar sus experiencias como trabajadores del hotel y residentes en los pisos de la calle Almendro, para familias.

Además, existían unas naves con camas para solteros, hombres en la planta baja y mujeres en la alta, en la calle Peral.

Archivo Municipal de Marbella.

Comentarios recientes